.jpg)

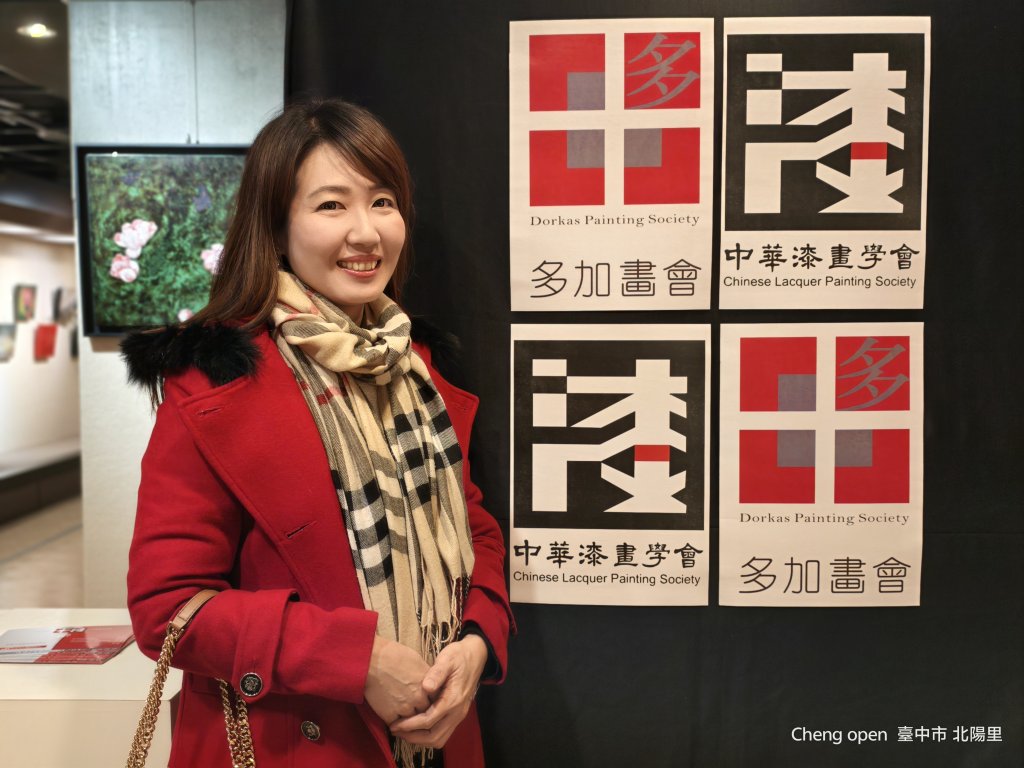

▲講師林姵萱(豆比) (左) 開場跟學員互動,一旁為手語翻譯員 (右) 牙男 / 圖 N型未來學院 分享

由勞動部勞動力發展署指導、彰化縣政府青年發展處主辦的社會創新培力課程,本系列課程聚焦「返鄉 × 創業 × 創生」,吸引眾多有志投入地方發展的青年踴躍參與。課程內容結合專業知識與實務經驗,帶領學員掌握未來職涯與創業的多元可能。

課程亮點

1.多元講師陣容:從資深社群達人到農村實踐者、設計師、行銷專家,全方位拆解「返鄉 × 創業 × 創生」。

2.跨領域主題:社會設計、品牌思考、國際旅遊趨勢、農業創生、世代傳承……一次掌握未來就業與創業關鍵力。

3.面對面交流:每場講座後均設 Q&A 時間,可與講師互動,釐清疑惑,並結識更多志同道合的夥伴。

其中「聽不見也能聽音樂:探討視形傳譯」講座,特別吸引了對手語、表演藝術、戲劇及文化平權感興趣的青年參與。活動一開始,講師豆比帶領大家回顧視形傳譯的歷史發展:從歐洲、美國到香港,視形傳譯逐步從文字翻譯,演變為結合表演、舞蹈與多媒體的跨界藝術形式。在台灣,視形傳譯也逐漸落地,從教育、表演到公共文化場域都有實踐案例。

青年參加者不僅透過講解理解國際與在地發展脈絡,也親身操作、分組排練,體驗如何用非語言方式詮釋音樂與歌詞意境。透過與講師互動,大家更直觀地理解這門結合手語、表演與共融理念的藝術形式。

從詞彙到表演:循序漸進的跨界學習

講座採循序漸進的教學方式,先從詞彙、句子練習,再到段落排練,最後進行小組表演。即便沒有手語基礎的青年,也能透過身體動作理解音樂內容,完成屬於自己的表演作品。

透過「做中學」的方式,學員不僅學會技巧,更體驗跨界合作的魅力:如何將手語、舞蹈與表演融合,創造出兼具美感與可理解性的共融舞台。同時,青年也從實作中理解視形傳譯在不同文化與社會脈絡下的多元可能性,感受其不只是翻譯,而是一種跨文化、跨身體能力的表達藝術。

.jpg) ▲學員們專注聆聽,其中有聽人、聽障者、聾人 / 圖 N型未來學院 分享

▲學員們專注聆聽,其中有聽人、聽障者、聾人 / 圖 N型未來學院 分享

跨界融合引發討論

在實作過程中,表演者與視形傳譯員的結合畫面引發熱烈討論。有學員提出,舞台多了一個角色是否會影響整體美感。豆比提醒大家,藝術平權的實踐需要尊重多方立場、協商平衡,這才是真正的多元並蓄精神。這也讓青年了解,平權不只是理論,更需要在實作中找到共創的節奏與協作方式。

.jpg) ▲沒有手語基礎的學員們認真分組討論如何用肢體、表情、手語詮釋歌曲 / 圖 N型未來學院 分享

▲沒有手語基礎的學員們認真分組討論如何用肢體、表情、手語詮釋歌曲 / 圖 N型未來學院 分享

文化平權的深度理解

講座強調,「文化生活屬於人民基本權利,國家有義務確保每個人都能近用文化資源,不因身份、年齡、性別、地域、族群或身心障礙而有落差。」透過實作與討論,青年更理解文化平權的重要性,也學會如何在表演藝術中落實共融理念。

講座中,青年們從身體動作中理解「可及性」與「可用性」的差異:有些無障礙設計可能存在,但不完全友善;真正的平權設計,需要兼顧實際使用、能力匹配與多元需求。

▲講師引導沒有手語基礎的學員們實戰演練,充滿戲劇張力 / 圖 N型未來學院 分享

青年共創、共演:用身體演出平權

本次講座不只是學習手語技巧,而是一場用身體演出平權的實驗。青年在活動中透過互動、討論與表演,理解不同身體與能力差異,並用創意方式傳遞音樂意境,完成了屬於自己的跨界表演作品。

活動成功讓青年體驗到,藝術、表演與文化平權不只是概念,更是可以實踐的行動。透過「看見」到「共演」的過程,每位參與者都帶著啟發與能量,延伸到日後的表演、教育與社會創新中。

.jpg) ▲「聽不見也能聽音樂---探討視形傳譯」講座合照 / 圖 N型未來學院 分享

▲「聽不見也能聽音樂---探討視形傳譯」講座合照 / 圖 N型未來學院 分享

.jpg)